中国、雲南省は麗しきお茶の国!

中国雲南省はお茶の都!お酒ではなく中国茶を通して人と人が縁を結ぶことの麗しさ

・飲み会とは酒を飲んで騒ぐこと

・飲み会が楽しいというのは本当か?

・酒という変な液体について

・酒で脳を麻痺させていないと語り合えない人間たち

・「飲み会よりもお茶会を」というぼくの主張

・中華人民共和国、雲南省で見たお茶会が日常に溶け込んだ風景

目次

・飲み会とは酒を飲んで騒ぐこと

大学生になったり社会人になったりすると、飲み会というものに参加するようになる。飲み会とは、わざわざ何を飲むかを語られていないが、明らかに“酒を飲む会”という意味である。飲み会に行くぞー!となってジュースを飲んでいるような変な集団は存在しないことだろう。

この世には、水やお茶やジュースなど、さまざまな飲み物が存在するというのに「飲み会」という名前が酒を飲むことを示唆するなんて、人間は酒をとても好きか、歴史的、風俗的にもとてもたくさんお酒を飲んできたということがうかがえる。

・飲み会が楽しいというのは本当か?

飲み会といえば、お酒を飲んで浮かれたり、酔っ払ったりして、とても楽しいものであるといような風潮がある。一方で好きの合わない人たちとお酒を飲んで喋っていてもつまらないからと、飲み会の交流よりも自分の趣味を優先するような若者も出てきているようだ。

ぼくはといえば、飲み会には普通に参加していたが、ああこれはすごく楽しい飲み会だったなぁと思ったことはあまりない気がする。飲み会って本当にそれほど楽しいものなのだろうか。

・酒という変な液体について

そもそもぼくは、酒の美味しさというものがわからない。酒という液体って、普通に不味くないだろうか。本当にみんなあの液体を、美味い美味しいと思って飲んでいるのだろうか。ぼくだけの味覚がおかしいのだろうか。けれど食べ物に関しては、だいたいみんなが美味しいと感じるものは美味しいと感じる舌だし、酒だけが大衆の味覚の感覚とずれているなんて不可解だ。もしかしてみんな、本当は不味いもしくはそんなに美味しくないと感じているのに、みんなが美味しいと言っているから美味しいに違いないと、周囲に流されて酒を美味しいものだと思い込んではいないだろうか。

酒という液体に比べれば、お茶とかジュースの方がよっぽど美味しいと感じるのは、ぼくの下が子供っぽいからなのだろうか。

・酒で脳を麻痺させていないと語り合えない人間たち

さらにはあの酒という液体を液体を飲んで、酔っ払ったり脳を麻痺させたような状態で話し合ったり交流しようというコンセプトが気に入らない。人間同士が話し合うのならば、脳を麻痺させないで話し合うべきではないだろうか。

せっかく話し合い交流する機会を設けているというのに、通常の脳の状態ではなくて麻痺させたヘロヘロの脳の状態で話すことを前提としているというのは、一体どういうわけだろう。人間と人間が対峙して語り合うならば、いつもの正常な脳で語り合うべきではないだろうか。

酒を飲めば酔っ払ってヘロヘロになって、普段言えないことも言えるようになったり本音を語れるようになるというのが、酒という液体の使用理由だろうか。しかしそもそも、酒という液体を飲まなければ真剣に向き合えない人間となんて、語り合う価値があるのだろうか。酒という液体の力を借りなければ本音を語り合えない人間なんて、そもそも精神と向き合わせるほどの縁がある人間にあ思えない。付き合うのならば、おかしな液体を飲まなくても通常の状態で語り合える人を選ぶべきである。

・「飲み会よりもお茶会を」というぼくの主張

ぼくは常々、飲み会をするくらいならお茶会をしたいと主張してきたが、理解されることはなかった。なんでお茶会やねん女子かという突っ込みを受けたりもした。たしかにお茶会と言えば女子やおばさん的なイメージである。おじさんたちが午後のテラスでお茶会をしている風景は想像し難い。

ぼくはお茶という液体が大好きなのだ。どうしてこんなにもお茶が好きなのだろう、お茶を通しての交流を望んでしまうのだろうと、自分自身のことを疑問に思いながらもそのヒントも得られないままに人生という時は過ぎた。

・中華人民共和国、雲南省で見たお茶会が日常に溶け込んだ風景

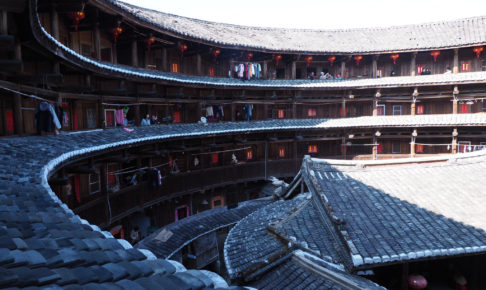

そんな時、導かれるようにしてずっと憧れていた中華人民共和国、雲南省、麗江にやってきた。麗江の風景で驚いたことは、特にお茶屋さんが多いということだった。本当に道を歩けばお茶屋さんにぶつかるという感じの風景で、ぼくが今までお茶の国だと思っていた台湾よりもお茶屋さんが明らかに多かった。

さらに驚くべきことには、みんなそこら中で中国茶を飲みながら交流しており、それが日常風景のひとつとなっているということだった。これだ!これこそがぼくの求めていたお茶と日常と人々が溶け込んだ風景だと、心からうれしく思ったのを覚えている。人々が交流したり語り合ったりするのに、脳を麻痺させる酒というおかしな液体ではなくて、脳が正常なままで堂々と人間同士が向き合っている、このような日常的なお茶会の風景をぼくはずっと求めていたのだった。もちろんお茶を囲むのに年齢も性別も関係ない。老若男女すべての人々が、お茶という液体を媒介として心を通わしあっていた。

ぼくがお茶会に憧れていたことと。ずっと雲南省という地に憧れていたことは、無関係であるとは思えなかった。もしかして生まれ変わる前の前生において雲南省に生を受け、お茶を通して交流していた趣深い風景をずっと今生まで忘れられずにいたのだろうか。それとも遠いご先祖様の濃厚な血が、遡上すれば雲南省に行き着くというのだろうか。

自分のことなのに自分がわからない。どんなにいい成績をとっても、医者になっても、論理や知識を身につけても、自分のことすらはっきりとわからないというのが人間の正体だ。ぼくたちが自分の心の底から求めるものや直感的な炎に対して、不確かな淡い予感を満たして生きていくほかはない。それが自分自身の魂の羅針盤であることを願って。

・中国大陸南部横断の旅の記事一覧はこちら!

雲南省・昆明

雲南省・麗江

雲南省・シャングリラ

秘境・雨崩の大冒険

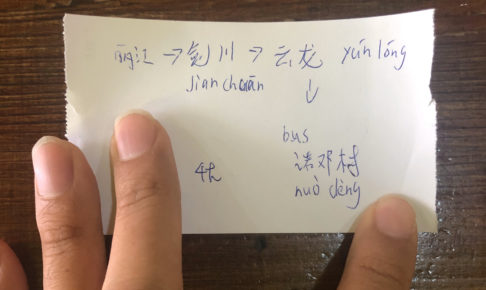

中国で最も美しい村・茶馬古道の諾鄧(Nuodeng)

雲南省・大理

貴州省

広西省

福建省