アパルトヘイトって何?????

白人による有色人種差別!ヨハネスブルクのアパルトヘイト博物館で平和的和解の重要性を学んだ

・ぼくのアフリカ大陸縦断の旅

・アパルトヘイト博物館の料金、開館時間、所要時間、行き方の詳細

・アパルトヘイト博物館の入場チケットは白人か有色人種かで分かれている

・アパルトヘイト時代になぜ人種が重要だったのか

・人種は政府の政府のペン1本によって書き換えられた

・アパルトヘイトを廃止させたネルソン・マンデラとは?

・アパルトヘイト博物館が主張する報復せずに和解することの重要性

・アパルトヘイト博物館で有色人種のぼくが感じたこと

・アパルトヘイト博物館はほとんどが写真撮影禁止

目次

・ぼくのアフリカ大陸縦断の旅

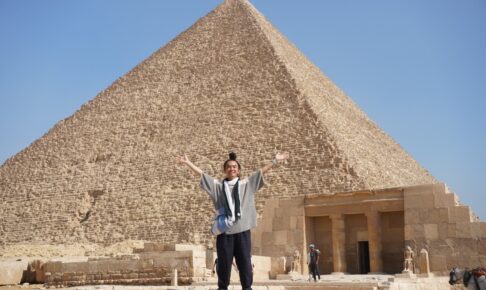

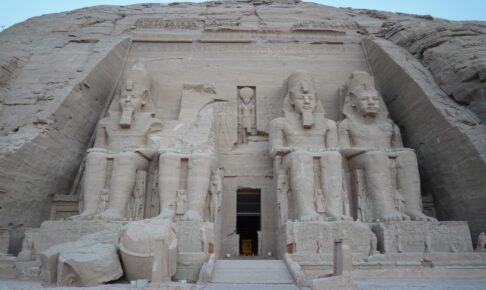

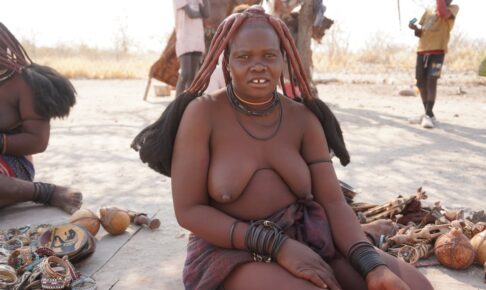

ぼくは2024年5月8日から10月1日まで、約5ヶ月間かけてアフリカ大陸縦断の旅をした。訪れた国はエジプト、エチオピア、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、タンザニア、マラウイ、ザンビア、ジンバブエ、ボツワナ、ナミビア、レソト、南アフリカ共和国だった。

アフリカ大陸最後の国の南アでは大自然と大都会が見事に融合する美しきケープタウン、標高が高く秘境感あふれる神秘的な内陸国レソト、紫の桜が有名で別名ジャカランダ・シティーとも呼ばれるプレトリアを巡り、最後に辿り着いたのはあの治安最凶最悪都市として知られるヨハネスブルクだった。

本当はヨハネスブルクなんて怖いので全然行きたくなかったが、一緒に旅をしていた4人でポンテタワーの最上階に泊まるという計画に興味をそそられ、予定外のヨハネスブルク行きが決まった。アフリカで最も高い住居であるというヨハネスブルクのタワマンで暮らす日々は刺激的で面白く、さらにポンテタワー内では治安は全く問題ないので安心してかなり快適に過ごすことができた。もしかしたらアフリカで一番居心地のいい日々だったかも。

しかしせっかく世界で有名な治安最悪都市ヨハネスブルクまで来てずっとタワマンに引きこもっていたのではあまりにも勿体ないので、1日だけは外出しようということになった。目指すのは有名な「アパルトヘイト博物館」だ。

・アパルトヘイト博物館の料金、開館時間、所要時間、行き方の詳細

アパルトヘイトとは1948年から1994年まで南アで制度化されていた人種隔離政策のこと。アパルトヘイト博物館ではその名の通り、アパルトヘイトについて多角的な視点から学び取ることができる。

アパルトヘイト博物館の入場料は160ランドで1300円ほど。開館時間は9時~17時、所要時間はおよそ2時間半だった。ぼくたちが宿泊しているポンテタワーからアパルトヘイト博物館まではタクシーアプリのUberを利用した。治安の悪いヨハネスブルクでは流しのタクシーなどの危険なので絶対に信頼できるUberを使おう。

・アパルトヘイト博物館の入場チケットは白人か有色人種かで分かれている

アパルトヘイト博物館の入場チケットは、WHITES(白人)かNON-WHITES(白人以外)かにランダムに分かれており、それぞれに入場するゲートが異なっている。これはアパルトヘイト時代に白人か白人でないかが非常に重要な意味を持っていたという皮肉が込められているようだ。

ぼくは最初このチケットは、本物の白人にはWHITESのチケットを、ぼくたちのような有色人種にはNON-WHITESのチケットが渡されるのかと思っていたが、実際にはランダムだった。ぼくたちは3人で訪れたが、当然WHITESのチケットに当たった人とNON-WHITESのチケットに当たった人に分かれてしまった。入場ゲートで別れてしまうので入口から出口までもう会えないのかと心配になったが、WHITESかNON-WHITESかでルートが分かれるのは最初だけで、すぐに合流することができた。

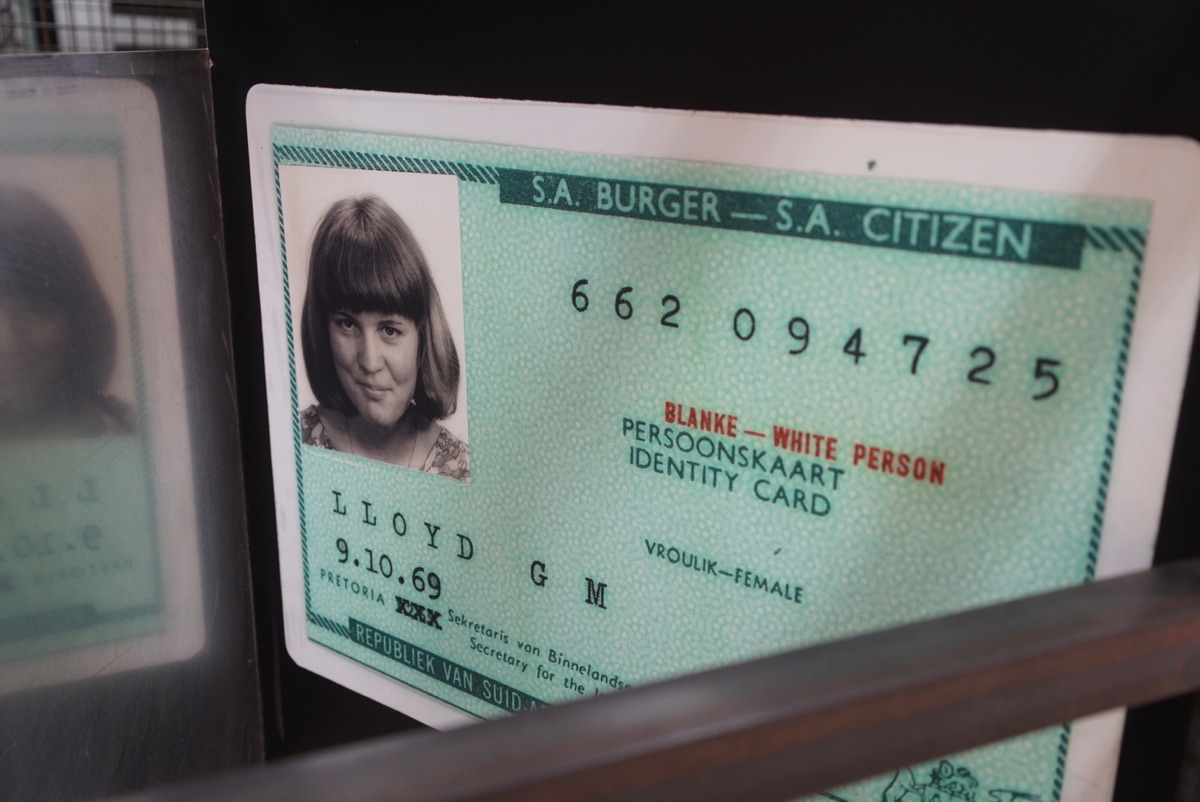

WHITESかNON-WHITESかで分かれているルートでは、アパルトヘイト時代の南ア人のIDカードなどが展示されており、そこにははっきりと人種の項目が設けられていた。

・アパルトヘイト時代になぜ人種が重要だったのか

白人、黒人、有色人種(その他のアジア人など)のどれに属するかということは、アパルトヘイト時代に非常に重要だった。なぜならどれに属するかで選挙権があるかどうか、土地を所有できるかどうか、質の高い教育や医療が受けられるかどうか、裕福で安全な地域に住めるかどうか、高賃金・高地位の職業に就けるかどうかが決まって来るからだ。当然白人はそれらの全てにおいて優遇され、黒人はその逆に徹底的に差別され、有色人種はその中間だったという。

A white person is one who in appearance is, or who is generally accepted as, a white person, but does not include a person who, although in appearance obviously a white person, is generally accepted as a coloured person.

(白人とは外見が白人の者、もしくは白人だと一般的に認められている者を指す。ただし見た目が白人でも、一般的に有色人種だと見なされている者は白人には含めない。)

A native is a person who is in fact or is generally accepted as a member of any aboriginal race or tribe of Africa.

(ネイティブ=黒人とは、一般的にアフリカの原住民や部族のメンバーとして受け入れられている者を指す。)

A coloured person is a person who is not a white person nor a native.

(有色人種とは、白人でもネイティブでもない者を指す。)

これはアパルトヘイト時代の法律である「人口登録法(1950年)」からの引用。どのように白人、黒人、有色人種か分けられたかが記されいている。白人の基準からも人種の線引きには曖昧さや不確かさが感じられ、人間を人種で完全に分けることの難しさが示唆されている。

・人種は政府の政府のペン1本によって書き換えられた

1985 had at least 1000 “chameleons”

Political staff

PARLIAMENT – More than 1000 people officially changed colour last year.

They were reclassified from one race group to another by the stroke of a Government pen.

Details of what is dubbed “the chameleon dance” were given in reply to Opposition questions in

Parliament.

The Minister of Home Affairs, Mr Stoffel Botha, disclosed that during 1985:

• 702 coloured people turned white.

• 19 whites became coloured.

• One Indian became white.

• Three Chinese became white.

• 50 Indians became coloured.

• 43 coloureds became Indians.

• 21 Indians became Malay.

• 30 Malays went Indian.

• 249 blacks became coloured.

• 20 coloureds became black.

• Two blacks became “other

Asians”.

• One black was classified

Griqua.

• 11 coloureds became Chinese.

• Three coloureds went Malay.

• One Chinese became coloured.

• Three blacks were classed as Malay.

• No blacks became white and no whites became black.

アパルトヘイト時代には人々は白人、黒人、有色人種に分けられたが、実際には人種の再分類(reclassify)が可能だった。上記は1985年に政府のペン1本によって少なくとも1000人が人種を変更されたことを伝えた新聞記事。

具体的には702人の有色人種が白人になり、19人の白人が有色人種になり、1人のインド系が白人になり、3人の中国人が白人になり、50人のインド系が有色人種になり、43人の有色人種がインド系になるなどもはや滅茶苦茶で、このような変更が多発したことから彼らのことを揶揄して”カメレオン”と呼んでいた。人種によって待遇が変わるので当然有利な人種になりたい人が多く、しかし政府の方から勝手に変更されることもあった。このような変更は人々にアイデンティティーの混乱や苦しみを与えた。

・アパルトヘイトを廃止させたネルソン・マンデラとは?

プレトリアにある世界一巨大なネルソン・マンデラ像

アパルトヘイトは国内外からの批判や経済制裁もあり、1990年代初頭に政策は徐々に撤廃され、1994年に初の全人種参加の民主選挙が行われた結果、ネルソン・マンデラが大統領になったことで正式に終了した。

ネルソン・マンデラは南アの東ケープ州テュー村の出身で、南アで黒人で初めて弁護士事務所を開いた人物だった。アフリカ民族会議(ANC)に参加し、アパルトヘイト体制に対抗する活動で国家反逆罪に問われ、1964年に終身刑を言い渡された。ロベン島などで27年間投獄されるが1990年に釈放され、1994年には大統領に選ばれた。獄中で過ごしたかと思えばその後大統領になるなんて、ジェットコースターのように変化の激しい人生だ。

・アパルトヘイト博物館が主張する報復せずに和解することの重要性

今回のアパルトヘイト博物館でもルワンダで訪れたキガリ虐殺記念館でも感じたが、アフリカの主要な差別的で残酷な問題は、結局のところ白人の植民地支配が大きな原因だった。そして白人の横暴さと傲慢さが、アフリカや世界を混乱に巻き込んでいったと言っても過言ではないようだ。普通ならば南アの黒人たちは、白人にこれまでの復讐を徹底的に行いそうなものだが、ネルソン・マンデラはその逆に和解を強調し、平和的な移行を目指したことは示唆に富んでいる。

実際にアパルトヘイトが終わった直後、南アの黒人たちの白人支配層への怒りは極限に達してたが、もし白人への報復に走っていたら、内戦が起こっていた可能性が高かったという。ネルソン・マンデラは敵との共存を選ぶことで、国の破壊を防いだのだ。報復する力を持っていながらそれを使わない勇気を選んだことは、ネルソン・マンデラが世界中の人々から尊敬される理由のひとつとなっている。

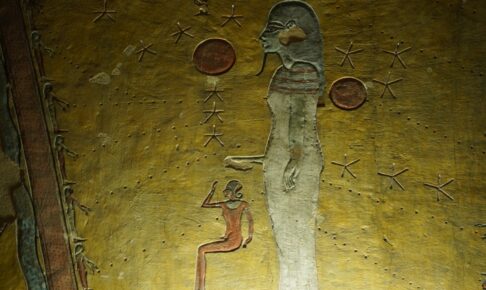

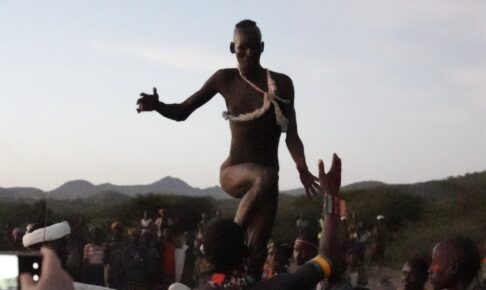

このアパルトヘイト博物館でも、ぼくたち人類の祖先はアフリカで生まれたということ、人類はアフリカで歩き始め、思考し、創造し始めたこと、共通の遺伝子とルーツを持っていることが強調され、共存することの重要性を主張する展示が展開されていた。

・アパルトヘイト博物館で有色人種のぼくが感じたこと

白人に復讐するのではなく和解し、平和的にアパルトヘイトを廃止するというのはとても素晴らしいことのように聞こえるが、その結果として理想的な国が形成されているのかはよくわからなかった。南アには植民地支配後も白人が多く残存し、裕福な白人と貧しい黒人の間に貧富の差が生まれ、南ア都市部の治安は悪いように見えた。現にケープタウン、ブルームフォンテーン、プレトリア、ヨハネスブルクと訪れた全ての都市で治安に気を付けなければならないと感じたのは、アフリカの中で南アだけだった。しかし差別が蔓延した過酷な歴史を考えれば、治安が悪いことなんてまだ取るに足らない出来事なのだろうか。

ぼくが有色人種としてアパルトヘイト博物館で抱いた感想は、和解するのは結構なことだがそれでも白人に対する警戒を緩めない方がいいのではないだろうかということだった。巨大な権力を持った白人がどれほど傲慢な態度で世界を支配してきたかは、アフリカ諸国の博物館を訪れることでよく学ぶことができた。それとも問題は白人ではなく、どのような人種であっても巨大なパワーを持てば彼らのように傲慢に世界を支配しようと企んでしまうのだろうか。それが人間の本質なのだろうか。ぼくたちは幸い白人の植民地支配の終わった世界に生まれ着いたが、有色人種が白人に立ち向かった大きな契機として日本人の存在があったことも心に留めておく必要があるだろう。時間のある人は「有色人種が初めて白人に勝った戦争は?」とChatGPTさんに聞いてみてもいいかも。

ぼくたちは今でもなお白人が最も巨大な影響力を持っている世界を生き、先進国の日本もそこに加わっているように感じる。しかし知能指数(IQ)の世界分布を見れば日本、香港、韓国、台湾など東アジアが最も高いことがわかる。中国と日本には巨大な経済力もあるし、東アジアが団結すれば世界でかなり威力を発揮できそうな気もするが、残念なことに東アジアは台湾と中国、韓国と北朝鮮など同じ民族の中で分断されており不安定だ。また他のアジア諸国が白人の植民地支配を終わらせたとして日本に感謝する例も多い中で、中国や韓国は戦争に関して日本を恨む傾向が見られる。なぜ東アジアはこのように多重的、多要素的に分断されているのだろう。何だか優秀で豊かな東アジアが団結しないように、世界が東アジア民族の潜在能力をわざと封印しているように見えなくもない。

インターネット上でもよく東アジア人同士が嫌い合ったり憎み合ったりしているが、そうすることで損しているのは明らかに東アジア人なのではないだろうか。ぼくが世界中を旅していると東アジア人と一緒にいられる安らかさや協力し合えることを知っているから、植え付けられた思想や本当はありもしない国境によって分断している様子を見るともったいなく思う。

・アパルトヘイト博物館はほとんどが写真撮影禁止

アパルトヘイト博物館の最初のルートだけは撮影可能だが、重要で資料の豊富な後半は撮影禁止だった点は不満だった。現場だけでは理解できないことや調べなければならないことも多いので、撮影さえできれば後からいくらでも学び直すことができるのに、そのような希望を持つ勉強熱心な外国人への配慮が足りないと感じた。

・アフリカ縦断の大冒険の記事一覧はこちら!

エジプト

エチオピア

ケニア

ウガンダ

ルワンダ

タンザニア

マラウイ

ザンビア&ジンバブエ

ボツワナ

ナミビア

南アフリカ共和国&レソト